あかねママ

あかねママ

特に中学生の子供であれば、スマホの制限機能だけでなく親子で話し合ってスマホルールを決めておくことが大事です。

中学生のスマホにルールは必要?⇒ルールなしのスマホ利用での悪影響(デメリット)

直近2024年に発表された統計調査の結果によると、2023年時点での中学生のスマホ所有率は過去最高の86.6%まで増加しています。

中学生でスマホを持っているのが当たり前の時代に突入していますが、自制心の弱い中学生にそのままスマホを持たせれば様々な悪影響が起こります。

学生のスマホ利用時間は過去最長に ⇒ スマホ使いすぎによる「スマホ依存症」は対策必須

「所有率」以上に問題になっているのが学生のスマホの「利用時間」が過去最長となり、スマホ依存症に近い状態になっている事です。

以下は国が毎年実施している統計調査の結果ですが、2023年時点での中学生のスマホの利用時間の1日平均は282分(4時間42分)と過去最長となっています↓

中学生のスマホ所有率と1日の平均利用時間の年推移

| 年 | 1日の平均利用時間 | 変化 | 3時間以上の割合 | スマホ所有率 |

| 2023年 | 282分 (4時間42分) |

+5.1% | 72% | 86.3% |

| 2022年 | 277分 (4時間37分) |

+17.6% | 70% | 86.6% |

| 2021年 | 259分 (4時間19分) |

+59.7% | 67% | 80.8% |

| 2020年 | 200分 (3時間20分) |

+23.6% | 52% | 79.3% |

| 2019年 | 176分 (2時間56分) |

+12.2% | 46% | 75.2% |

| 2018年 | 164分 (2時間44分) |

+15.2% | 37% | 70.6% |

| 2017年 | 149分 (2時間29分) |

+10.4% | 36% | 54.6% |

| 2016年 | 138分 (2時間13分) |

+11.0% | 30% | 47.3% |

| 2015年 | 127分 (2時間7分) |

-2.9% | ー | 42.7% |

| 2014年 | 130分 (2時間10分) |

– | – | 41.9% |

情報源:令和5年度「青少年のインターネット利用環境実態調査」(こども家庭庁)

特に中学生のスマホの利用内容は「動画視聴」「検索をする」「投稿やメッセージ交換をする」「音楽を聴く」「ゲームをする」の順に多く、娯楽やコミュニケーションとしての利用がメインです↓

| 利用頻度順 | 中学生のスマホ利用内容 |

| 1位 | 動画を見る(88.0%) |

| 2位 | 投稿やメッセージ交換をする(84.9%) |

| 3位 | 検索をする(83.0%) |

| 4位 | 音楽を聴く(79.2%%) |

| 5位 | ゲームをする(72.4%) |

特に中学生がスマホで最も使っているのが「動画視聴」で、YouTubeやTikTokなど依存性が高く関連動画で延々と時間を浪費してしまいます。

スマホの使い過ぎによる子供への悪影響やトラブル

具体的には長時間のスマホ利用での”スマホ依存症”の影響(成績や視力、睡眠の質への悪影響)のほかに、スマホリテラシーが低いことで起こるトラブル(高額課金やSNSトラブル、個人情報流出)などもあります↓

・スマホに時間を取られて勉強時間が減少⇒成績が下がる

・視力が低下する

・睡眠の質が下がる

・ゲームやアプリで子供が勝手に課金してしまう

・主にSNS経由でトラブルや詐欺に巻き込まれる可能性も(自撮り被害等)

・個人情報が流出する危険性(デジタルタトゥー)

・SNS・LINEでの友人関係への影響(いじめる/いじめられる)

実際に「動画の視聴時間が長くなるほど成績(テストの点数)が下がる」という結果も出ています。

中学生にスマホを持たせるこれらのデメリット・トラブルに関しては別ページでまとめているので以下を参考にしてみて下さい↓

\ 小中学生のスマホ選びに最適 /

子供向け格安SIM「トーンモバイル」からスマホ依存が対策できる小中学生向け格安SIMが登場↓

フィルタリングやスマホの制限機能だけじゃ不十分⇒親子でのルール決めは必須

という事で中学生にルールや制限なしでスマホを持たせてしまえば、上記のようなトラブルや成績・身体的な悪影響が出ることは想像に難くないでしょう。

現在は18歳未満の青少年にスマホを持たせる際にはフィルタリングを導入することが「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」で義務付けられており、スマホを購入した通信会社で「あんしんフィルター」や「i-フィルター」など何かしらのフィルタリングアプリやサービスを導入してもらっているはずです。

「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」

(関係事業者の責務)

第五条 青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者は、その事業の特性に応じ、青少年がインターネットを利用して青少年有害情報の閲覧をする機会をできるだけ少なくするための措置を講ずるとともに、青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。(保護者の責務)

第六条 保護者は、インターネットにおいて青少年有害情報が多く流通していることを認識し、自らの教育方針及び青少年の発達段階に応じ、その保護する青少年について、インターネットの利用の状況を適切に把握するとともに、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用その他の方法によりインターネットの利用を適切に管理し、及びその青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得の促進に努めるものとする。

2 保護者は、携帯電話端末等からのインターネットの利用が不適切に行われた場合には、青少年の売春、犯罪の被害、いじめ等様々な問題が生じることに特に留意するものとする。

上記のようにフィルタリングの導入義務は「スマホの通信業者」だけでなく「保護者側」にも発生しています。

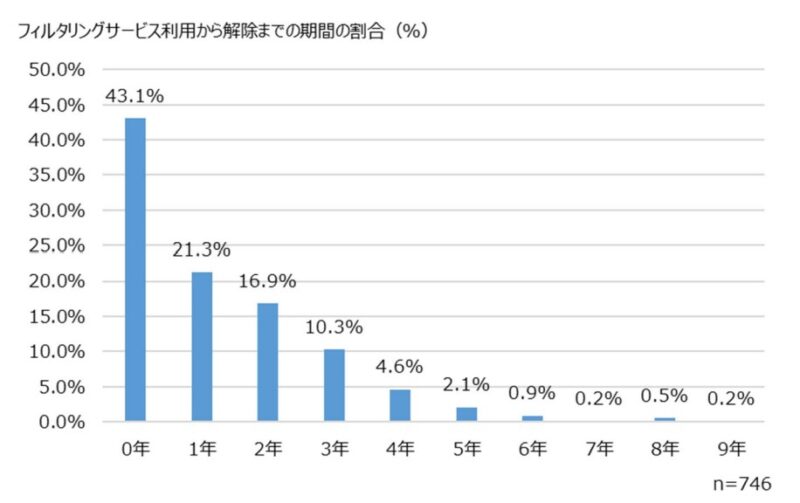

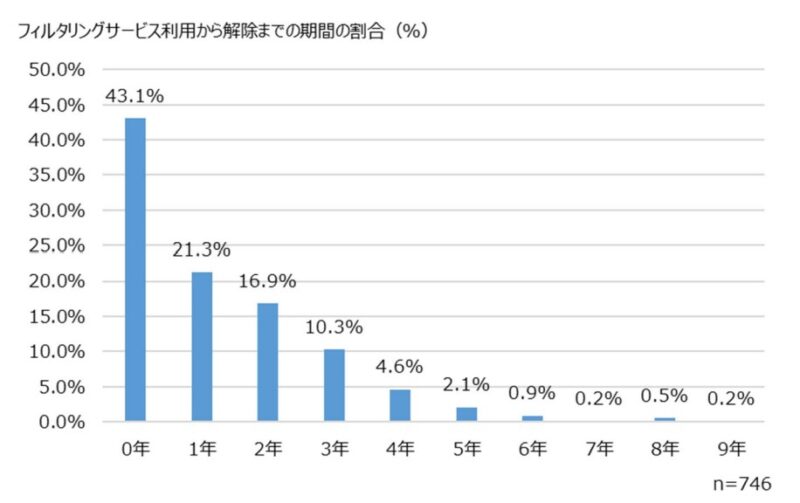

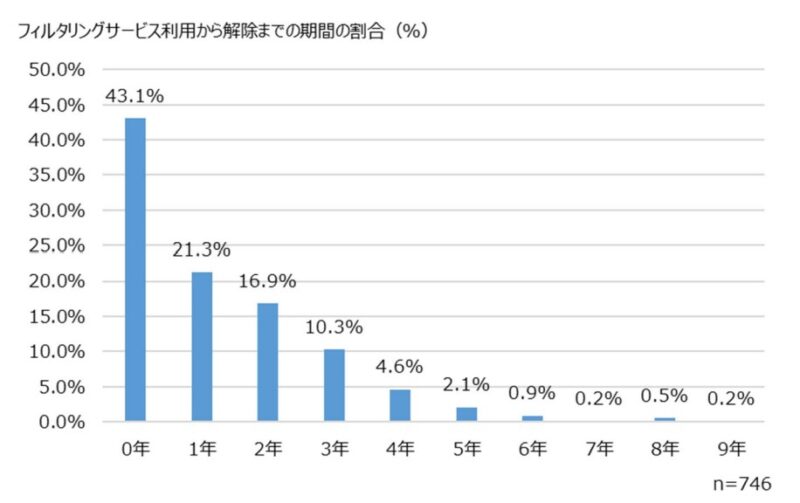

しかし、実際にはこの法律によって導入されたフィルタリングアプリは子供側で外すことができる場合が多く、事実フィルタリングを導入しても2年以内に80%がフィルタリングを解除してしまっています↓

情報源:フィルタリングサービスの解除状況

実際のところスマホの機能だけで子供のスマホのスマホ依存やトラブルの対策は難しいので、これらのフィルタリングやスマホの制限設定で満足するのではなく、しっかりと親子で話し合ってスマホに関するルールを決めて守らせることが大事です。

どのくらいの家庭で親子ルールを作っているの?⇒中学生のいる家庭の83%にも

という事で子供のスマホにフィルタリングを導入することの重要性と、実際には子供側で解除できてしまうという事を踏まえると、「親子でのスマホルール」を作って子供に守ってもらう事の大事さが分かるかと思います。

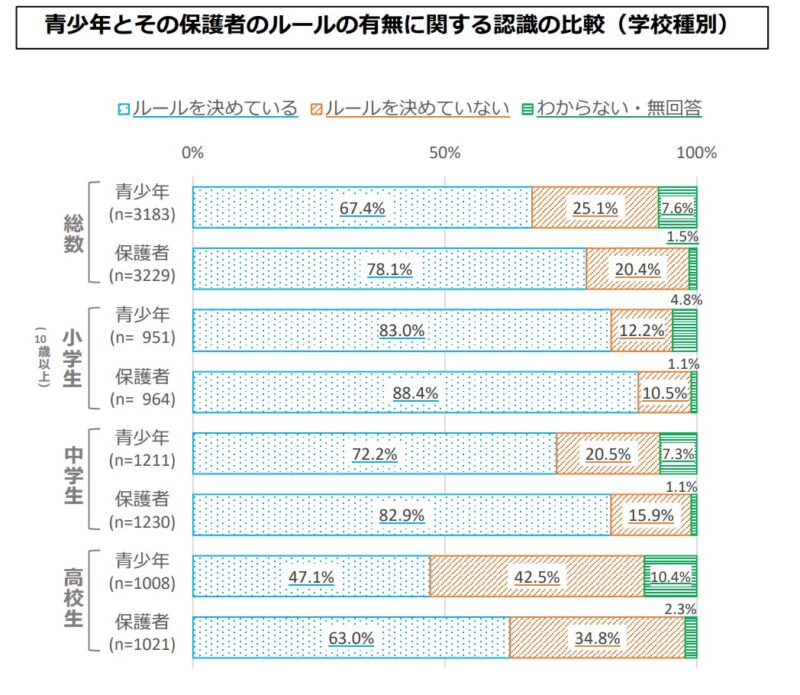

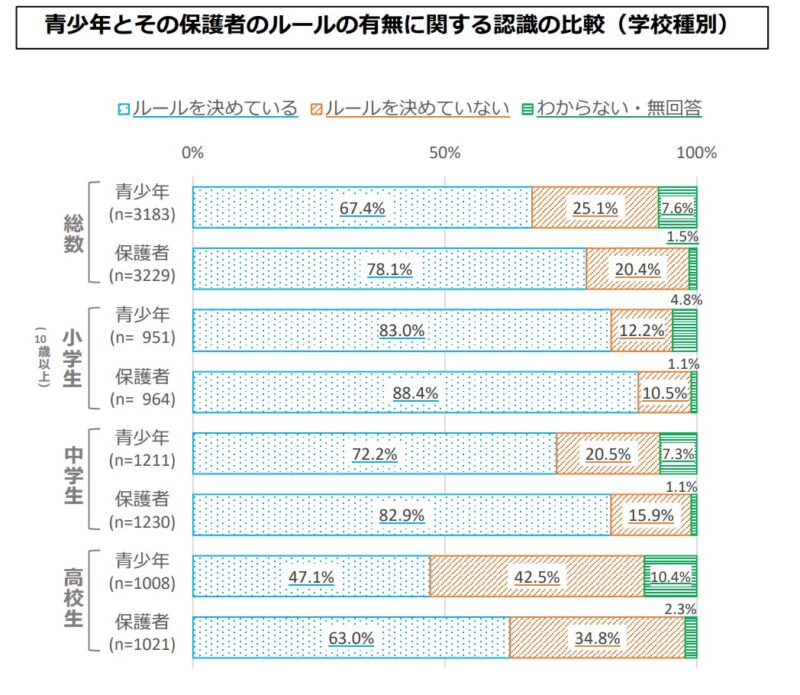

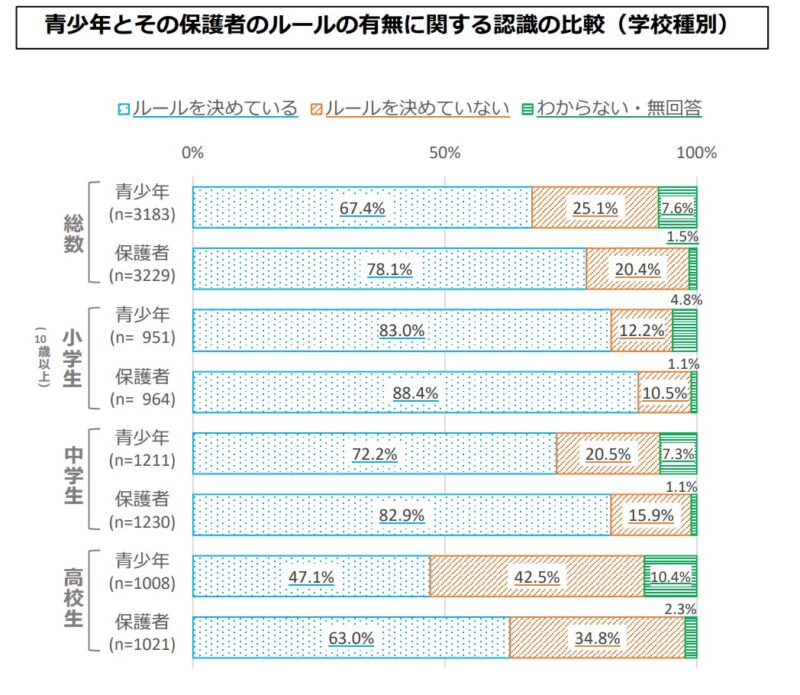

2022年時点での調査によると、実際にスマホのルール決めをしている家庭は中学生では82.9%(子供回答では72.2%)にもなり、実際にはフィルタリングだけでは足りていないことがよくわかる数字です↓

学年が低いほど家族のルールを決めている家庭が多い事が分かります。

また、保護者と子供で「親子でスマホのルールを作っている」という回答率が違う点にも注目で、「保護者はルールを決めているつもりでも子供側は認識できていない」というケースも中学生全体の10%程あります。

中学生の子供と親のスマホルールを作る際のポイント

という事で実際に中学生の子供と親でスマホの親子ルールを作る際のポイントや実例について見ていきましょう。

各家庭で教育方針が異なるので「誰にとっても完璧なスマホルール」というものは存在しませんが、親子のスマホルールを決める際には以下のポイントは決めておくと良いです↓

・スマホを使っていい場所

・ながらスマホの禁止(食事中や移動中・自転車運転中など)

・アプリのダウンロードや課金する際のルール

・成績が落ちた場合の対応

・写真や個人情報の取り扱い(自撮り被害やデジタルタトゥー)

・SNSの利用範囲

・連絡先の交換やコミュニケーションの相手の制限

・守るべきスマホマナーの確認

一言にスマホのルールと言ってもかなり広範囲に渡りますが、大まかに上記のルール決めは直接顔を合わせて話し合って決めてみて下さい。

また後述する「スマホルールのリストのテンプレート」を印刷して親子が見えるところに貼っておくのも良いと思います。

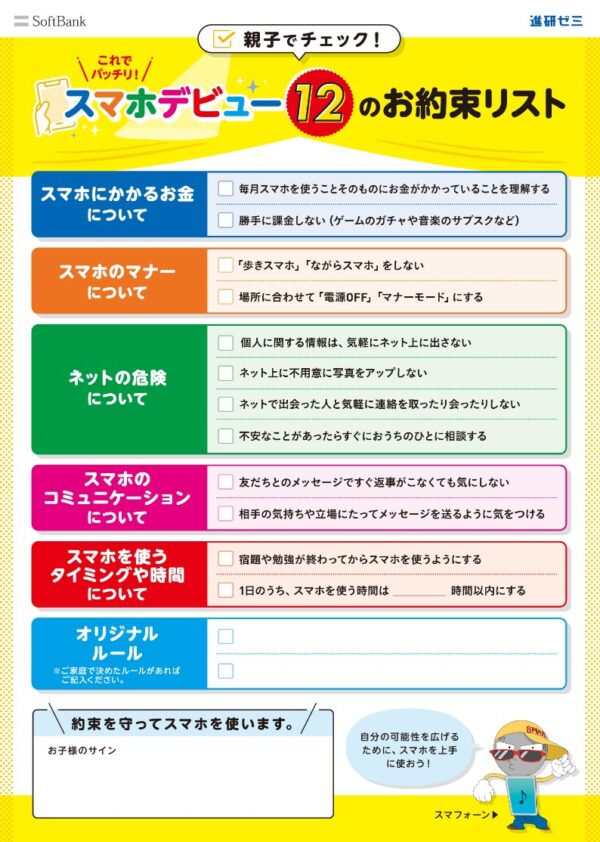

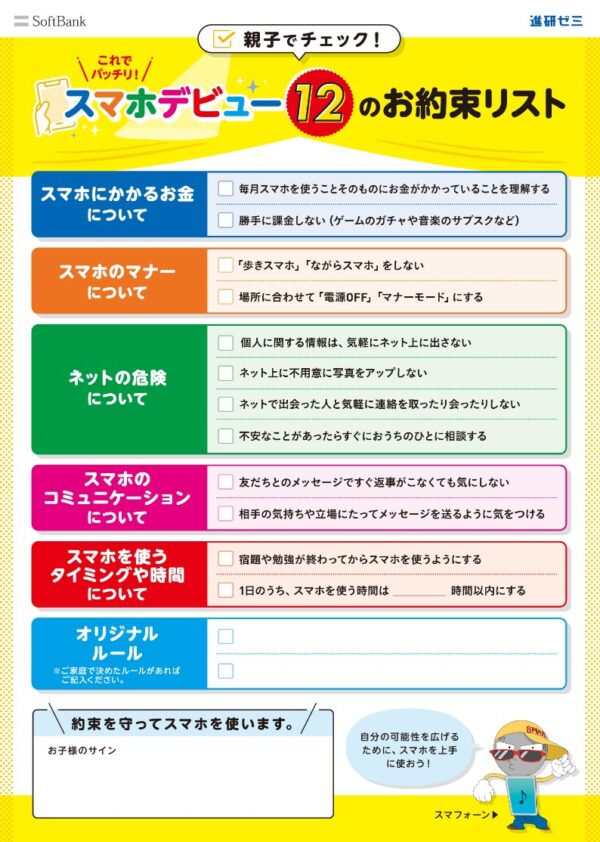

【超お勧め】「ルール決めのテンプレート」を印刷&「スマホデビュー検定」でスマホリテラシーを学ぶ

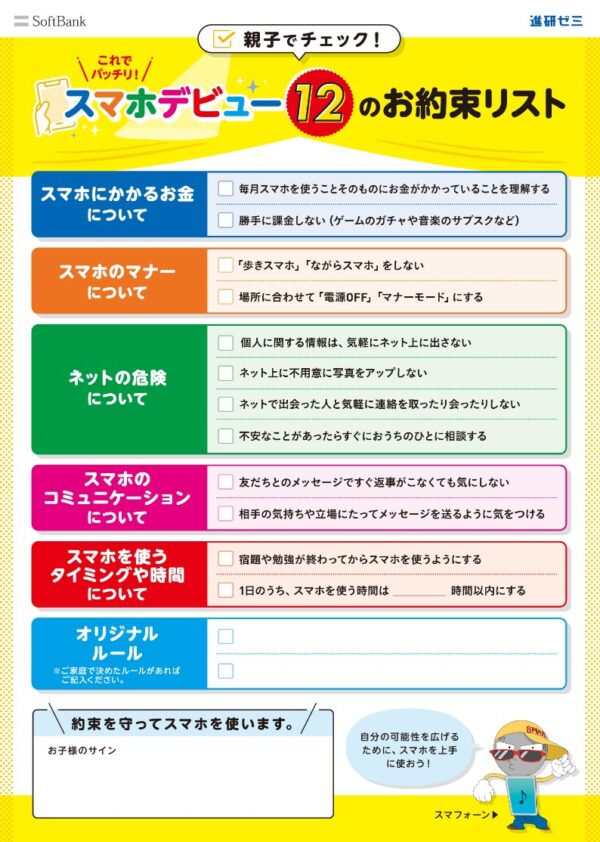

直近で子どものスマホ依存やトラブル問題の解決に積極的なのがソフトバンクで、進研ゼミと共同で「親子のスマホデビューガイド」というページを作り、「スマホリテラシーの学習」や「ルールリストのテンプレート」を提供してくれています↓

超参考:必要なこと、全部ここに「親子のスマホデビューガイド」 | 進研ゼミ×Softbank

上記のソフトバンクの専用ページ内にある動画を視聴するだけで「スマホのリテラシー」等を身に着けることができますし、子供だけでなく保護者側も勉強になります。(全6動画↓)

第二話:スマホにかかる「お金のはなし」

第三話:個人情報にまつわる「ネットの危険」

第四話:スマホならではの「友達トラブル」

第五話:夢や目標を叶える「正しい使い方と可能性」

番外編:スマホデビューで重要な「フィルタリング」と「ルールリスト」

またページ内から「スマホデビュー12の約束リスト」という各家庭で使えるルールリストのテンプレートをダウンロードすることができます↓

「ルールリスト(テンプレート)」のダウンロードはこちらからもできます。

是非このルールリストのテンプレートを印刷して親子で話し合ってスマホのルールを決めて、「契約書」としてリビング等双方が見えるところに貼っておくことをお勧めします。

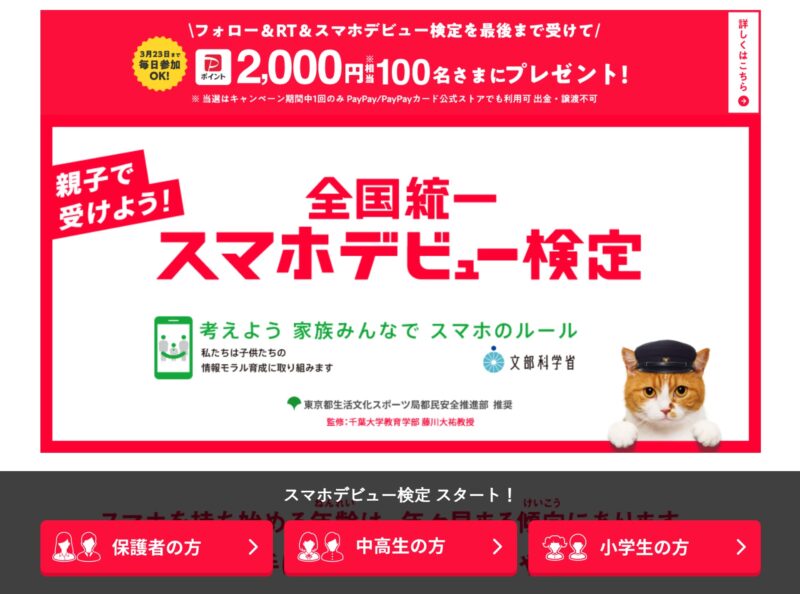

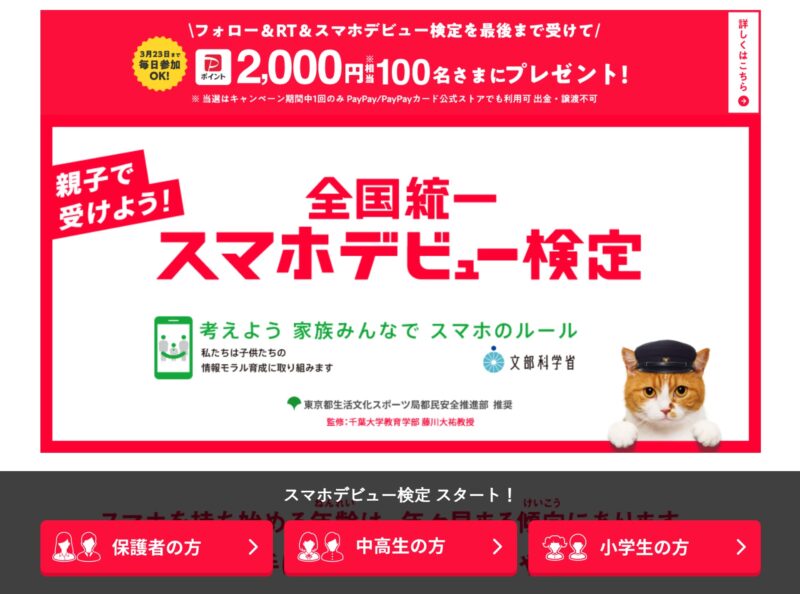

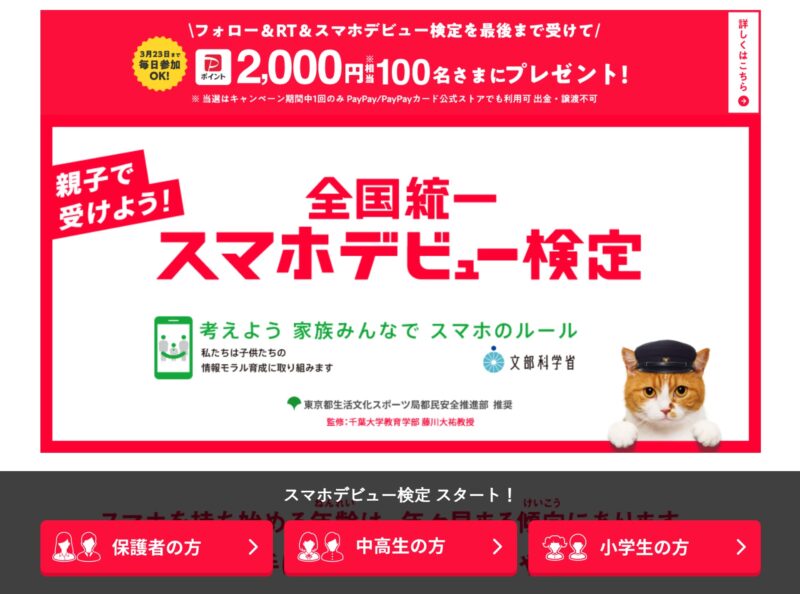

ソフトバンクの「全国統一スマホデビュー検定」で選択形式のテストでも学べる

またソフトバンクは上記の「スマホデビューガイド」以外にも、「全国統一スマホデビュー検定」というウェブページで出来る簡単な「学生のスマホルールに関する検定(テスト)」を実施しています。(ソフトバンクとワイモバイルの両方の公式ページが存在します)

出題される問題は毎回ランダムですが、「小学生向け」「中高生向け」「保護者向け」から選んでテストを受けることができるので、是非気軽に親子で挑戦してみて下さい。私もテストに挑戦しましたが結構回答に迷う問題もありました。

子どものスマホルールのモデルケース『18の約束』から学ぶ

また「子供にスマホを持たせる際のルール決め」として海外で話題になったのが『スマホ18の約束』です。

「スマホ18の約束」は、アメリカのママブロガーが13歳の子供にスマホをプレゼントする際に一緒に渡した「親子のスマホルール」のことで、アメリカのABCニュースでも取り上げられたことでも話題になりました。

Mom Blogger Has Son Sign 18-point Agreement for iPhone Christmas Gift

元の内容が英語なので訳によってニュアンスが微妙なところもありますが、日本で一般的に言われているスマホのルールとは異なる着眼点もあるので各家庭のスマホルール決めの際の参考にしてみて下さい↓

それは私の電話です。私がそれを買って私がそれを支払い、あなたに貸しています。私は最高ではないですか?

パスワードは必ず私に報告すること。

電話が鳴ったら必ず出ること。礼儀良く「こんにちは」と言いなさい。発信者が「ママ」か「パパ」だったら必ず出ること。絶対に。

学校がある日は19:30に携帯を私に返却します。週末は21:00に返却します。携帯は翌日の朝 7:30 まで電源オフになります。友達の親が直接出る固定電話に電話出来ないような相手なら、その人には電話も SNS もしないこと。自分の直感を信じて他の家族も尊重しなさい

スマホを学校へ持ち込んではいけません。SNSをする子と直接話をしなさい。人生のスキルです。ただし,半日登校や修学旅行、学校外活動は個別に検討します。

万が一、トイレや床に落としたり、破損させた場合の修理費用は自己負担です。家の芝生を刈ったり、ベビーシッターをしたり、お年玉でカバーしてください。こういうことは往々に起こるので準備しておいてください。

このテクノロジーを使って嘘をついたり、人を馬鹿にしないこと。人を傷つけるような会話に参加しないこと。人のためになることを第一に考え、喧嘩に参加しないこと。

人に面と向かって言えないことを、このiPhoneを使ってSNSやメールでしないこと。

友達の親の前で言えないようなことをSNSやメールでしないこと。自己規制してください。

ポルノ禁止。私とシェアできるような情報をウェブ検索してください。質問などがあれば誰かに聞きなさい。なるべくママかパパにね。

公共の場では消すなりサイレントモードにするなりすること。 特にレストラン、映画館、他の人と話すときはそうしてください。 あなたは失礼なことをしない子です。iPhone がそれを変えてはいけません。

他の人にあなたの大事な所の写真を送ったり、貰ったりしてはいけません。 笑わないで! あなたの高知能でもそういうことをしたくなる時期がやってきます。 とてもリスキーで、あなたの青春時代や大学時代、社会人時代を壊してしまう可能性があります。よくない考えです。インターネットはあなたより巨大で強いのよ。これほどの規模のものを消すのは難しいし、風評を覆すのもなおさら難しい。

写真やビデオを膨大に撮らないこと。すべてを収録する必要はありません。人生経験を肌身で経験してください。すべてはあなたの記憶に収録されます。

時々家にiPhoneを置いて出かけてください。そしてその判断に自信を持ってください。iPhoneは生き物ではないし、あなたの一部でもありません。携帯なしで生活することを覚えてください。流行に流されない、FOMO (fear of missing out=自分だけが取り残されていると思ってしまう恐怖)を気にしない器の大きな男になってください。

新しい音楽やクラシック音楽、あるいは全員が聞いている音楽とは違う音楽をダウンロードしてください。あなたの世代は史上最も音楽にアクセスできる世代なのよ。この特別な時代を活用してください。あなたの視野を広げてください。

時々ワードゲームやパズルや知能ゲームで遊んでください。

上を向いて歩いてください。あなたの周りの世界を良く見てください。窓から外を覗いてください。鳥の鳴き声を聞いてみてください。知らない人と会話を持ってみてください。グーグル検索なしで考えてみてください。

あなたが間違ったらそのときはあなたからiPhoneを奪います。その失敗について私と話し合います。またイチからスタートします。あなたと私はいつも何かを学んでいる。私はあなたのチームメイトです。一緒に答えを出していきましょう。

スマホのルールを超えて教育そのもののように思えます。

最新の中学生のスマホ選びについて以下のページで詳しく解説しています↓